Il monito di Kissinger e il conflitto russo-ucraino. Colpo di grazia per l’Europa armata?

Elisabetta Grande*

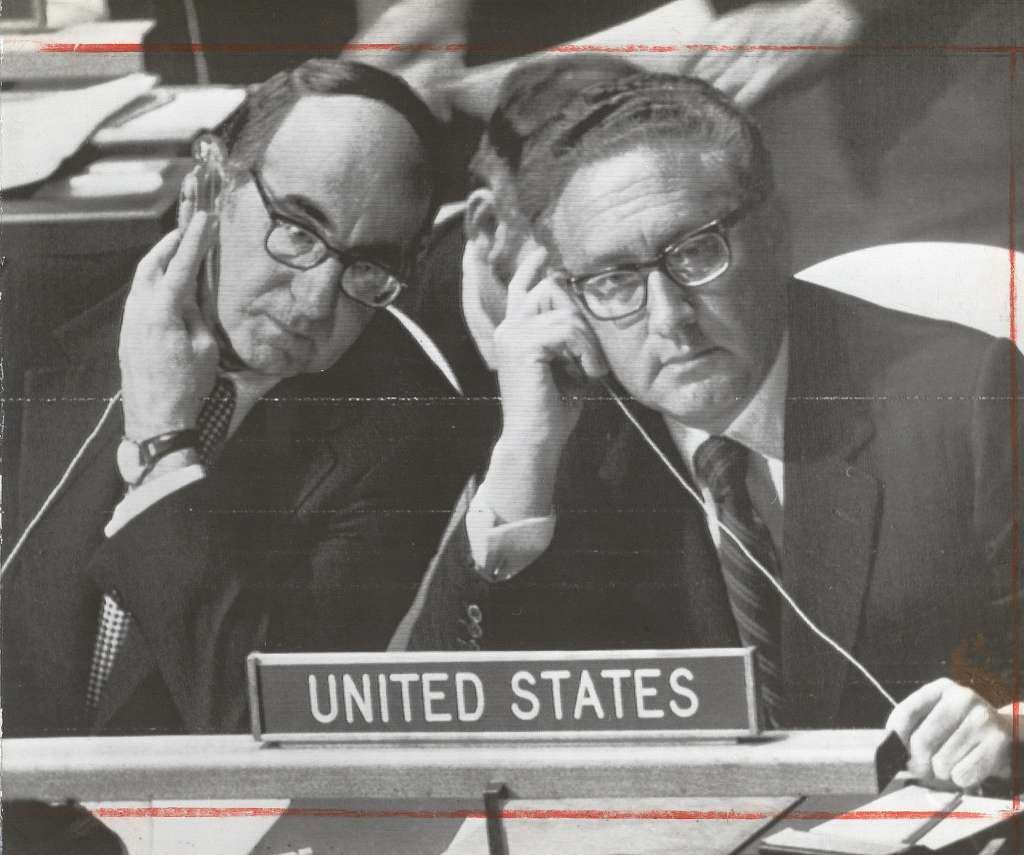

Se l’arrivo di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti d’America ha da un canto rappresentato un rovesciamento a 360 gradi rispetto alla posizione assunta dal suo predecessore Biden nel conflitto russo-ucraino, d’altra parte, paradossalmente, fra le posture dei due presidenti al riguardo è pure individuabile una linea di stretta continuità in termini di vantaggi perseguiti dagli USA, in ogni caso sempre ai danni di un’Europa vieppiù priva di agency. Con Trump, insomma, tutto è parso diverso. In realtà nulla nella sostanza è davvero cambiato, giacché la linea seguita dagli Stati Uniti è sempre stata quella esplicitata da Henry Kissinger, che com’è noto aveva dichiarato: “Gli Stati Uniti non hanno né amici permanenti né nemici permanenti. Hanno solo interessi”. D’altronde, sempre secondo il cinico statista statunitense, “essere nemici degli Stati Uniti può essere pericoloso, ma esserne amici può essere fatale”.

L’INTERESSE DEGLI STATI UNITI ALLA GUERRA IN UCRAINA

L’interesse al conflitto da parte degli Stati Uniti di Biden – che fin dai tempi di Obama e della sua sottosegretaria agli affari politici, la neocon Victoria Nuland (quella del famoso e illuminante “vaffa” all’Europa), avevano dimostrato di essere dotati di grande influenza in un’Ucraina in cui già prima dei fatti di Maidan avevano investito 5 miliardi per darle “il futuro che merita (va)” – è chiaro. Non solo per via dei cospicui finanziamenti forniti all’Ucraina dopo il 2014, volti a sostenere armamenti e addestramento militare in prospettiva anti russa. Esso è reso altresì esplicito dall’ampiamente documentato affossamento, a un mese dall’inizio delle ostilità, dell’accordo di pace fra i contendenti da parte di Boris Johnson e di Joe Biden, ottenuto attraverso pressioni dei due su Zelensky al dichiarato fine di “indebolire la Russia” (laddove il “vaffa” questa volta si rivolgeva alle centinaia di migliaia di vite perse e alle immani sofferenze che dalla guerra sarebbero derivate).

Il principale obiettivo degli Stati Uniti però, al di là degli afflati guerrafondai dei neocon – per i quali seguendo i consigli di Tucidide mostrare i muscoli e aggredire gli avversari, reali o costruiti, è parte della strategia di mantenimento dell’egemonia per evitare di finire come Atene con Sparta – erano i vantaggi economici che da quel conflitto sarebbero discesi, in grande misura, come si diceva, ai danni dell’Europa.

Tali vantaggi si sono senza dubbio concretizzati e, al di là di un effettivo indebolimento o meno della Russia (progetto che non poteva però seriamente contemplare una sconfitta militare da parte dell’Ucraina), gli Stati Uniti hanno infatti, con grandi guadagni, potuto esportare in Europa due delle tre risorse che ancora possiedono e su cui le loro corporation si arricchiscono a dismisura: le armi e il gas liquido prodotto con il fracking.

La corsa al riarmo, determinata dal conflitto, ha com’è noto significato utili stratosferici per le grandi corporation statunitensi – le varie Northrop Grumman, General Dynamics, Lockheed Martin o Raytheon Technologies -che vendono ai governi statunitensi, europei e perfino ucraini i loro ordigni di morte – e , per converso, ha voluto dire grandi spese per un’Europa, che ha aiutato militarmente l’Ucraina, persuasa per di più che occorresse guardarsi dal nuovo nemico inventato e quindi aumentare il budget da dedicare alla difesa, sacrificando la già sacrificata spesa sociale.

Le sanzioni, poi, nei confronti di una Russia che dava all’Europa il proprio gas a prezzi contenuti, perché negoziati su lunghi periodi, se da un canto non hanno indebolito la Russia, il cui export verso paesi altri è continuato, hanno invece indebolito proprio l’Europa, che paga oggi molto di più quel gas, che pur originando dalla Russia, arriva dai paesi terzi raffinato a prezzi maggiorati. Quelle sanzioni, che noi europei ci siamo accollate per punire il “nemico” russo, hanno poi soprattutto consentito agli Stati Uniti di esportare il loro gas di scisto, che Biden, al di là delle dichiarazioni di una maggior sensibilità verso la sostenibilità ambientale della sua amministrazione, ha ampiamente sostenuto concedendo le necessarie licenze di fracking. Durante la sua presidenza, infatti, si è assistito a un boom nella produzione di petrolio e gas di scisto, che ha segnato record mai precedentemente raggiunti e un balzo nell’export di gas liquido -soprattutto in Europa- di proporzioni impressionanti. Ai guadagni statunitensi sono corrisposte altrettante perdite europee, laddove non soltanto il gas che l’Europa compra oggi dagli Usa le costa fino a quattro volte di più di quel che pagava il gas russo, ma è altresì stata obbligata a costruire rigassificatori, costosi e altamente inquinanti.

Gli eccessivi costi energetici hanno a loro volta causato la crisi del settore automobilistico in Europa, soprattutto in Germania, con conseguenti vantaggi economici per gli Usa che hanno visto declinare un concorrente importante e contemporaneamente hanno accresciuto la speranza di diminuire il deficit della loro bilancia commerciale.

Senza contare i vantaggi che dal coinvolgimento europeo – in una guerra in cui l’Europa avrebbe potuto, e dovuto, operare come mediatrice e non come avversaria – sono derivati per gli Stati Uniti sul piano politico. Se da un canto, infatti, l’eterno spauracchio di un’alleanza russo-tedesca è stato finalmente allontanato dalle preoccupazioni oltre oceaniche, d’altro canto lo spostamento dell’attenzione russa sul versante ucraino ha significato per gli USA riuscire a mandare via Assad in Siria, impresa (quest’ultima) in cui gli Stati Uniti si sono impegnati tramite addestramento dei “ribelli” e invio di armi fin dai tempi di Obama. Il risultato politico-economico è l’attuale dominio israelo-statunitense in un’area ad altissimo interesse strategico a livello energetico.

UN’EUROPA SUBALTERNA

Un’Europa nata all’insegna della pace, e dimentica di principi fondamentali come per noi lo è quello dell’articolo 11 Costituzione secondo cui l’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, è stata così trascinata in un conflitto armato in grande misura pianificato a tavolino dagli USA a proprio beneficio e ai danni dei suoi alleati (che sono tali, secondo lo spirito kissingeriano, sempre e solo fino a pagina tre).

L’arrivo di Trump e la sua mossa, per certi versi sorprendente, di capovolgimento delle alleanze sul terreno, ora con la Russia e contro l’Ucraina, per una pace che mette il previo alleato nella situazione di subire condizioni di possibili annessioni di territori da parte della Russia (quel Donbass dal 2014 teatro di guerra civile), oltre che la sicura esclusione dalla Nato e l’eliminazione di missili occidentali che puntino sulla Russia, non è solo l’esito della presa d’atto della sconfitta su campo dell’Ucraina. E’ anche la logica conseguenza della consapevolezza che tre anni di guerra per procura contro la Russia hanno significato il rinsaldamento dell’alleanza russo-cinese, assai deleteria per gli USA.

D’altronde, sono stati raggiunti e consolidati gli obiettivi dell’esportazione di armi e di gas di scisto, grazie, da un canto, alla nuova postura bellicista di un’Europa che nonostante tutto continua la sua corsa al riarmo a fronte di un sicuro stralcio di quel poco di stato sociale rimasto e, dall’altro, a un possibile accordo USA-Russia sull’approvvigionamento europeo dell’energia (vedi nuovo Nord Stream 2 a gestione condivisa). Si apre ora per gli USA la possibilità di esportare anche la terza risorsa domestica: quella finanziaria. La ricostruzione dell’Ucraina e la sua finanziarizzazione sono, infatti, già dietro l’angolo.

A ciò si aggiunga l’accordo sulle terre rare, che gli Stati Uniti, ma non l’Europa, reclamano a titolo di rimborso di una spesa bellica. Tale accordo è andato in verità a grande vantaggio delle imprese statunitensi, e la linea di continuità strategica non solo fra Biden e Trump, ma già almeno a partire da Obama (di cui Biden, si ricordi, era vice presidente) diventa evidente. Si è trattato dapprima di porre o agevolare le condizioni per l’esplosione del conflitto. Successivamente è come se Biden e Trump si fossero messi d’accordo, il primo, per spingere la guerra al livello più avanzato possibile, senza arrivare a un confitto nucleare, fino al punto di maggior massimizzazione e consolidazione dei profitti per gli Usa; il secondo, raggiunto il punto più alto di quella massimizzazione in fase di guerra, per far avanzare il piano estrattivo per un’altra via: quella della pace.

Se la strategia, per quanto cinica e bara, degli Stati Uniti è allora del tutto comprensibile, assai meno lo è quella di un’Europa, che sembra voler sempre fare gli interessi statunitensi a danno dei propri. 800 miliardi in armi sono la piccata risposta di un alleato abbandonato, che tuttavia fa così il gioco di chi continua a farsene beffe a proprio vantaggio. Essere o essere stati amici degli Stati Uniti può così davvero risultare per noi fatale!

*Insegna diritto comparato all’Università del Piemonte Orientale e da quasi quarant’anni studia il sistema giuridico statunitense. Ha pubblicato più di 180 fra articoli e libri accademici sul tema e collabora regolarmente con MicroMega e Volere la luna.