Appunti sulla questione operaia

Matteo Gaddi*

Il silenzio sulla questione operaia

C’è voluta la pandemia Covid-19 per portare all’attenzione dell’opinione pubblica il lavoro operaio – che esiste, anche nella società della conoscenza e dei servizi; la sua necessità per la produzione, nonostante la retorica padronale delle fabbriche completamente automatizzate e auto-regolantesi; le sue effettive condizioni di lavoro, nonostante la propaganda sul venir meno di nocività e fatica; e infine la sua capacità di lotta, nonostante la vulgata prevalente che vorrebbe oggi il mondo del lavoro privo o incapace di conflitti di classe.

Gli scioperi operai del marzo 2020 hanno indotto il Governo a un confronto con le organizzazioni sindacali per definire l’elenco dei codici Ateco che dovevano sospendere le attività e quelle che dovevano proseguirla – in quanto classificate come “fondamentali”.

Ci si è però resi conto che tra le attività “fondamentali” non fossero comprese soltanto quelle che direttamente forniscono servizi essenziali (servizi sanitari, energia, telecomunicazioni), ma anche attività manifatturiere dedicate alla produzione non solo di beni finali (ad esempio, alla produzione dell’industria alimentare e dell’industria farmaceutica) ma anche di beni intermedi utilizzati, appunto, dai sopramenzionati servizi essenziali. Per citare solo qualche esempio: la fabbricazione di articoli tessili tecnici e industriali e di camici e divise necessari al personale sanitario; la produzione di apparecchiature elettromedicali e di strumenti e forniture mediche; la produzione di motori, generatori e trasformatori elettrici e delle apparecchiature per la distribuzione ed il controllo dell’elettricità ecc.

E ancora, agli input necessari alla produzione di questi intermedi, come le produzioni industriali di plastica e gomma, prodotti chimici, vetro ecc. Non è questo lo spazio per un esame critico di come il Governo, su pressione di Confindustria, è arrivato a definire questi elementi – né per sottolineare come avrebbe dovuto muoversi in maniera radicalmente diversa. Ci limitiamo a osservare come – seppur partendo da considerazioni opposte a quelle che hanno mosso gli interventi dei padroni – un fondamento oggettivo nel classificare come essenziali alcune produzioni esista.

Sarebbe stata necessaria una ricostruzione puntuale delle filiere di fornitura anziché la classificazione Ateco, in modo da individuare in maniera precisa e puntuale le imprese coinvolte.

Tra parentesi, ci si è anche resi conto di quanto fragili siano le attuali catene di produzione internazionali, e di quanto siano preoccupanti i “buchi” nella produzione industriale italiana che nel tempo sono stati creati grazie alla completa libertà lasciata alle imprese, con scelte politiche che hanno scientificamente reso possibile la ristrutturazione della struttura industriale a livello internazionale.

Al tempo stesso, quella vicenda ha messo in evidenza la necessità di un intervento sugli ambienti di lavoro, sulle condizioni di salute e sicurezza e più in generale sul modello di organizzazione del lavoro che è stata imposto dalle imprese.

Un riflettore, quindi, è stato acceso sulla condizione della manifattura e del lavoro operaio in Italia.

Un altro elemento che periodicamente porta all’attenzione del dibattito pubblico le questioni operaie sono le decisioni di chiusure aziendali, spesso dettate da processi di delocalizzazione.

Ancora, è il singolo caso a guadagnare i favori della cronaca, mentre altre decine rimangono del tutto sconosciuti al grande pubblico e alle istituzioni. La straordinaria lotta messa in campo dagli operai della Gkn non basta a spiegare la scarsa attenzione dedicata a vicende assai simili che stanno avvenendo proprio in questo momento, come quelle della Gianetti Ruote in Brianza o della Timkten in provincia di Brescia, a loro volta caratterizzate da forti iniziative operaie e di intervento del sindacato, Fiom in particolare, con presidi, manifestazioni ecc.

Il fenomeno è più generale: in un articolo pubblicato sulla rivista Inchiesta1 avevamo calcolato, tramite il database European Restructuring Monitor, come tra il 2002 e il 2017 l’Italia abbia visto ben 64 processi di delocalizzazione (tra offshoring, outsourcing e relocation) che hanno coinvolto 14.364 lavoratori. Si tratta di un dato che tuttavia: a) già al tempo risultava sottostimato per le modalità di rilevazione del fenomeno adottate da questo database; b) dal 2017 ad oggi, purtroppo, necessita di essere aggiornato in quanto altri eventi simili sono accaduti. Riportare questo dato, seppur incompleto e da aggiornare, ci serve per mostrare l’ampiezza del fenomeno, e sollecitare un approfondimento sulle ragioni che portano l’opinione pubblica e la politica ad ignorare decine di questi casi.

I due esempi riportati, la condizione operaia durante la pandemia Covid e i processi di delocalizzazione, ci consentono di formulare un paio di interrogativi: per quale motivo a livello pubblico viene prestata così poca attenzione agli operai? Forse perché risultano effettivamente marginali nell’attuale contesto economico e lavorativo?

Mentre il primo interrogativo necessita di un lavoro di analisi, approfondimento e discussione, sul secondo possiamo provare ad abbozzare qualche risposta.

Quanti sono gli operai in Italia?

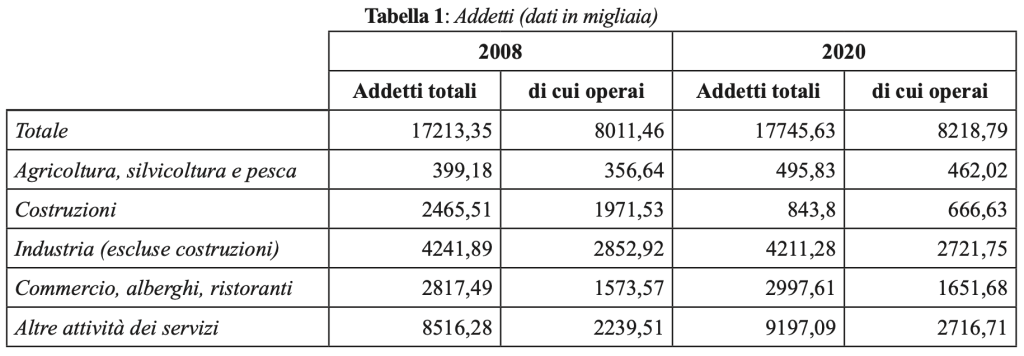

Le seguenti tabelle sono state elaborate utilizzando i dati delle rilevazioni sulle forze di lavoro (Rfl) da parte dell’Istat.

Nella Tabella 1 sono esposti i dati relativi al totale complessivo degli addetti2 e dei singoli macrosettori economici, con l’evidenziazione del numero degli operai.

Come si può vedere, gli operai in Italia non sono affatto scomparsi (sono oltre 8 milioni) ma anzi continuano a rappresentare una percentuale assai significativa del totale degli addetti: il 46,3%. Se guardiamo ai soli operai dell’industria in senso stretto, questi sono oltre 2,7 milioni, il 15,3% degli addetti totali; mentre il totale degli addetti della manifattura (oltre 4,2 milioni) sul totale addetti costituisce il 23,7%. Si tenga presente che questo 23,7% deve essere correttamente interpretato: i processi di riorganizzazione delle aziende hanno comportato l’esternalizzazione di molte funzioni, un tempo interne all’impresa: si pensi, ad esempio a gran parte delle funzioni logistiche, alle manutenzioni di impianti, o a servizi tecnici, di progettazione e ICT.

È plausibile, quindi, ritenere che la quota di addetti imputabile al settore manifatturiero sia ben maggiore di quanto indicano i dati dei soli addetti diretti.

Inoltre, è da tempo noto come anche una parte dei servizi propriamente detti sia di fatto “trainata” dall’attività manifatturiera.

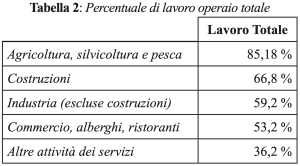

Facciamo un passo ulteriore, andiamo a vedere la composizione del lavoro operaio nei vari macrosettori. Considereremo non solo il lavoro diretto, ma anche quello totale – che include cioè anche il lavoro indiretto nella filiera. Mentre il lavoro diretto è quello direttamente afferente al settore considerato, il lavoro totale comprende anche il lavoro di tutti quei settori che contribuiscono alla produzione. Facciamo un esempio disaggregando all’interno della manifattura un’industria, quella dell’automotive. Il lavoro diretto è quello del settore automotive, mentre il lavoro totale comprende anche quello di settori “di fornitura” all’automotive: questi settori possono essere manifatturieri (esempi: la gomma-plastica, il vetro ecc.), ma anche settori di servizi (esempi: servizi di progettazione, di contabilità, di ICT ecc.).

I dati sono esposti in Tabella 2, elaborata utilizzando le tavole Istat con l’ultimo anno di disponibilità dei dati (2017). Per ragioni di sintesi sono stati esposti solo i valori in termini percentuali.

Come si può notare anche in settori appartenenti ai servizi – Commercio, alberghi e ristoranti e Altri servizi (che spaziano dalla logistica alla produzione video, dall’ICT alle assicurazioni ecc.) la percentuale di lavoro operaio totale è molto rilevante.

Questi numeri suggeriscono un ragionamento ulteriore rispetto a quello svolto in precedenza, relativo al fatto che molti servizi sono “trainati” dall’esistenza della manifattura. Anche i servizi trainano quote importanti di lavoro operaio.

Immaginando per paradosso che l’Italia decida di puntare completamente sui servizi, questo non significa affatto che il lavoro operaio scomparirà, costituendo una parte molto importante sia del lavoro diretto che indiretto. Ad esempio, dal punto di vista della filiera (o del subsistema) l’esistenza di un servizio ricettivo come un albergo, o di un centro commerciale, oppure di un servizio sanitario, necessitano di lavoro operaio indiretto per i lavori di manutenzione dei vari impianti; la fornitura di servizi di telecomunicazione o informatica necessita di operai per gli interventi sulle reti infrastrutturali, i server ecc. Per fare due esempi concreti che possiamo trarre dai nostri lavori di inchiesta, sono gli operai di Engie che si occupano degli impianti energetici di buona parte degli ospedali milanesi, così come di interventi sugli impianti e le stazioni della metropolitana gestita da ATM; e ancora sono gli operai di Sirti che si occupano degli allacciamenti, della riparazione guasti, delle manutenzioni ecc. di centrali e reti di telecomunicazione.

Oppure, si può prendere ad esempio un settore come quello dei servizi di intrattenimento: la realizzazione di uno spettacolo culturale o musicale necessita, dal punto di vista del lavoro totale, anche del lavoro operaio necessario a montare il palco, a sistemare gli impianti ecc. E si tenga presente che in questi calcoli non viene considerato il lavoro operaio necessario a realizzare quei beni classificati come capitale: nei tre esempi citati, gli impianti di energia, gli impianti di telecomunicazione, palchi e impianti di amplificazione ecc.

In alcuni sottosettori dei servizi la percentuale di lavoro operaio totale risulta addirittura superiore al 50%: ad esempio, nelle attività di ricerca, selezione, fornitura di personale (55%), nell’istruzione (54,5%), nella sanità e servizi sociali (53,9%), nelle attività creative, artistiche e di intrattenimento (52,1%), ecc.

Insomma: il lavoro operaio non sparirà mai.

Le trasformazioni della manifattura hanno pervaso gli altri settori

Oltre ai dati statistici analizzati nel precedente paragrafo, ci sembra utile anche evidenziare come molte trasformazioni che hanno inizialmente interessato il lavoro manifatturiero ed operaio in particolare siano poi state estese ad altri settori. Queste trasformazioni possono essere classificate dal punto di vista della struttura dell’impresa e dell’organizzazione del lavoro, entrambe rese possibili da un particolare utilizzo delle nuove tecnologie.

La struttura di impresa si è profondamente modificata nel corso del tempo attraverso una serie di trasformazioni che per ragioni di sintesi ci limitiamo ad indicare con il termine “decentramento produttivo”. Il processo di produzione è stato scomposto per fasi, diverse delle quali sono state trasferite all’esterno del perimetro aziendale allo scopo di realizzare il prodotto a costi minori (comprimendo in particolare il costo del lavoro nelle imprese della catena di fornitura), con maggiore flessibilità (intensificando la prestazione lavorativa e peggiorando le condizioni di lavoro) e aderenza alle fluttuazioni della domanda (scaricando sugli anelli della catena eventuali cali di volumi, con ovvie conseguenze occupazionali).

Questo fenomeno non è nato dal nulla; si è trattato di una chiara scelta politica del mondo imprenditoriale in reazione ai miglioramenti economici e normativi ottenuti dai sindacati dopo le lotte partite dal 1969, e proseguite negli anni successivi. Si è trattato, quindi, del risultato di una ristrutturazione industriale impostata su un uso intensivo della forza lavoro, per recuperare margini di profitto sfruttando tutti gli spazi concessi da un mercato del lavoro segmentato.

Quando questo fenomeno si è trasferito anche sul piano internazionale i processi produttivi sono risultati ulteriormente disintegrati, incorporando anche la dimensione geografica segnata da pesanti differenziali salariali e di condizioni di lavoro.

Dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro il modello della Lean Production è diventato egemone, con l’ossessione per l’eliminazione dei tempi morti e delle attività prive di valore aggiunto (classificati come “sprechi”, o Muda in giapponese), in modo da saturare il più possibile il tempo di lavoro e aumentare l’estrazione di plusvalore relativo. Tutti i pilastri, gli strumenti e le tecniche della Lean Production, dal Poka Yoke allo Smed, passando per Kanban e Just in Time, sono finalizzate a questo.

In entrambi i casi le tecnologie, in particolare dell’ICT, hanno reso possibile il pieno dispiegarsi di questi fenomeni, che hanno segnato la trasformazione del settore industriale e del lavoro operaio.

Prendiamo a mero titolo di esempio anche un settore non industriale: quello dell’informatica, dove assistiamo ad entrambe le trasformazioni sopra descritte.

Nelle imprese dell’ICT ai tecnici informatici interni non vengono più assegnati progetti completi: spesso si limitano a dare il supporto per l’architettura, a definire le linee guida per gli sviluppi, e a controllare che il prodotto venga utilizzato correttamente. I tecnici informatici, quindi, possono lavorare collegandosi in remoto e limitarsi a partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro, insieme a tutti i fornitori del progetto – cioè le altre imprese che si occupano delle diverse fasi. Il costo di uno sviluppatore interno non consentirebbe all’impresa di offrire ai committenti gli elevati margini di profitto che le direzioni si propongono di conseguire, così anche lo sviluppo di un software viene “spezzettato” in diverse parti poi assegnate ad imprese esterne per abbassare i costi di produzione. Anche in questo caso, l’esternalizzazione può avvenire a favore di imprese o affiliate collocate in altri Paesi. Quindi, così come nella classica industria manifatturiera una catena di produzione è costituita da diverse fasi produttive che realizzano parti e componenti che vengono successivamente integrate, assemblate ecc., anche nel settore dell’ICT si sviluppano in modo molto consistente le cosiddette Global Value Chains (GVC).

I vari pezzi di software che poi verranno integrati nel prodotto finale non vanno trasportati come le merci: possono essere sviluppati contemporaneamente in diversi Paesi e poi trasmessi tramite strumenti informatici in tempo reale. Addirittura, la possibilità di distribuire il lavoro in più Paesi esce rafforzata dalla virtualizzazione e digitalizzazione dei processi e dall’utilizzo del cloud, tramite il quale ogni modifica apportata da qualsiasi dispositivo viene sincronizzata su tutti quelli collegati allo stesso cloud. Inoltre, avere programmatori e sviluppatori in tutto il mondo consente di lavorare h24 senza organizzare turni e pagare straordinari. Ciò apre spazi enormi per una distribuzione del lavoro in più siti, grazie non solo alla capacità di connettersi da qualsiasi luogo, ma anche e soprattutto alla sincronizzazione immediata delle modifiche apportate.

Dal punto di vista della riorganizzazione dei processi di lavoro, nel settore ICT si va sempre più diffondendo il sistema DevOps (Development – Operations), una metodologia di sviluppo del software finalizzata che si ispira direttamente ai principi cardine della Lean Production, a partire dalla drastica riduzione dei cosiddetti “tempi di attraversamento” di un prodotto: il tempo che intercorre tra la sua concezione/ideazione ed il momento in cui arriva sul mercato.

Così come nella manifattura l’obiettivo della Lean Production è quello di ridurre i tempi di realizzazione per aumentare la produttività, nell’ICT l’obiettivo del DevOps è quello di ridurre il Lead Time a poche ore, o addirittura minuti, per consentire alle imprese di software di rilasciare prodotti centinaia, se non migliaia, di volte al giorno.

Dalla Lean Production il DevOps riprende molte tecniche, tra cui ad esempio la mappatura del flusso del valore, i kanban e, soprattutto, il lead time – da ridurre sia nei confronti dei clienti “esterni” (i clienti veri e propri), sia nei confronti di quelli interni (chi si occupa di altre fasi); la riduzione deve riguardare specialmente il tempo necessario per rilasciare il codice in ambiente produttivo.

In maniera altrettanto esplicita il testo “Implementing Lean Software Development” di Poppendieck individua per il settore ICT, in pieno stile Lean Production, gli sprechi da eliminare o almeno ridurre drasticamente – tra cui spiccano, ovviamente, le attese e i ritardi. Addirittura, a proposito di controllo e monitoraggio, il DevOps si propone di misurare il lead time a partire dalla velocità con cui un cartellino digitalizzato (una sorta di kanban elettronico, contenente i compiti da realizzare) si sposta nella colonna “done” (“fatto”), in modo da registrare quanto tempo viene impiegato per ogni singola operazione del ciclo. Da qui, un’altra caratteristica tipica della Lean Production: la piena visibilità del processo produttivo in modo da consentire alle direzioni aziendali l’esercizio di un controllo in continuo ed in tempo reale sulla prestazione lavorativa.

In entrambi i casi, nella frammentazione e decentramento delle fasi di un medesimo processo produttivo e nell’applicazione di modelli di organizzazione ispirati alla Lean Production, risulta decisivo l’apporto delle nuove tecnologie ICT, come ampiamente osservato nel settore manifatturiero3. Questo a ulteriore conferma del carattere non neutrale di scienza e tecnologia.

E la coscienza di classe?

Le inchieste condotte in ambito sindacale ci hanno consentito di ricostruire il quadro delle trasformazioni organizzative e tecnologiche che hanno fortemente modificato l’organizzazione del lavoro. Siamo stati tra i primi, come Fondazione Claudio Sabattini e Fiom, a cogliere lo stretto intreccio tra le trasformazioni organizzative – dettate dai modelli di Lean Production – e quelle tecnologiche – che vanno sotto il nome di “Industria 4.0”; questo è stato possibile grazie al lavoro di inchiesta condotto assieme a lavoratori e delegati sindacali. Da questi lavori di inchiesta sono derivati strumenti utili alla comprensione di quanto stava accadendo e quindi utili all’iniziativa sindacale per cercare di contrastare modifiche dell’organizzazione del lavoro imperniate sull’intensificazione della prestazione lavorativa e sull’estrazione di un maggior plusvalore relativo.

Siamo stati in grado, quindi, di costruire un quadro interpretativo in materia di organizzazione del lavoro e di nuove tecnologie. Ovviamente molto altro lavoro resta da fare, ma le inchieste svolte continuamente e il lavoro stretto, quasi quotidiano, con i delegati delle RSU ci consentono di dire che quel quadro interpretativo regge, e semmai viene continuamente arricchito da nuove esperienze.

Molto diverso è il discorso sulla coscienza di classe rispetto alla quale, invece, non disponiamo di conoscenze adeguate. Andrebbe impostato un lavoro ampio e di lunga durata. Si tratta di un compito arduo: in questo caso, infatti, non èsufficiente coinvolgere nell’inchiesta delegati e lavoratori sindacalizzati, ma bisognerebbe riuscire a intercettare anche i lavoratori non sindacalizzati e non politicizzati.

Non è questo il momento per indicare le coordinate di un lavoro simile. Anche perché andrebbero discusse e costruite collettivamente, come tutti i progetti di inchiesta sin qui condotti. Possiamo dunque limitarci a indicare come linea teorica generale che dovrebbe ispirare questo lavoro quella indicata da Raniero Panzieri, che “rifiuta l’individuazione della classe operaia a partire dal movimento del capitale, cioè afferma che non è possibile risalire dal movimento del capitale automaticamente allo studio della classe operaia”.

In questo senso, quindi, rispetto al lavoro di inchiesta già svolto, utile a capire le trasformazioni del capitale e a fornire strumenti di interpretazione e di intervento utili alla classe, è necessario un lavoro nuovo e diverso: “la classe operaia sia che operi come elemento conflittuale, e quindi capitalistico, sia come elemento antagonistico, e quindi anticapitalistico, esige una osservazione scientifica assolutamente a parte”4.

1 Gaddi M., Garbellini N., I processi di delocalizzazione in Europa, Inchiesta n. 196

2 Secondo il Glossario Istat un addetto è una “Persona occupata in un’unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni eccetera). Comprende i titolari dell’impresa partecipanti direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato all’opera resa e una quota degli utili dell’impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai e gli apprendisti.

3 Cfr. ad esempio, Gaddi M. Industria 4.0 e lavoro in Veneto, 2018, e Industria 4.0: più liberi o più sfruttati? 2019.

4 Panzieri R., Uso socialista dell’inchiesta operaia, Quaderni Rossi n. 5

* Matteo Gaddi è in aspettativa sindacale presso la Camera del Lavoro di Reggio Emilia ed è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Claudio Sabattini. Si occupa di inchiesta operaia e di politiche industriali.

Foto in apertura da pixabay.com