Intelligenza artificiale o intelligenza connettiva?

Vincenzo Vita*

L’intelligenza artificiale non esiste. È bene chiarirlo. Non per sottovalutare la rivoluzione (parola ormai ammessa solo in simile contesto) delle tecniche, a partire dal linguaggio digitale, ma per decostruire un termine che – da sé – rischia di sottometterci tanto è terribile e autorevole. E sì, visto che davanti a tale impetuosa esibizione espressiva noi – vulnerabili e limitati esseri umani- ci sentiamo ancora più deboli e subalterni. Ai cospetti del Potere che vince su ogni altro, vale a dire quello della forza intellettuale portata a un apparente confine estremo, è necessario riscoprire il senso critico.

Anche nella e sulla filologia. Non è meglio nominare ciò che incombe come intelligenza connettiva, come ne scrisse il successore di Marshall McLuhan, il sociologo Derrick De Kerckhove? L’intelligenza non può essere, infatti, artificiale. Intelligere significa capire, e i computer senza i software costruiti dalle menti viventi sono puri materiali neppure di particolare qualità.

Insomma, partire da qui è indispensabile, per entrare dentro il funzionamento delle macchine, scomponendone e ricomponendone i processi. Si tratta, in fondo, di riprendere il filo del discorso avviato da figure eccentriche rispetto al mainstream dominante come Norbert Wiener, Alan Turing o Marcello Cini, che hanno sottolineato l’inscindibilità tra le tecnologie e la scienza democratica, che deve orientarne l’evoluzione.

Sfuggire al nuovo determinismo, mischiato astutamente al successo di letteratura e fiction distopiche, è utile per entrare nel vivo degli argomenti all’ordine del giorno.

De-strutturare per ricostruire una politica in grado di immaginare un nuovo “umanesimo digitale”

Si perdoni la violazione del copyright, essendo un riferimento al dibattito contenuto nell’ultimo numero del 2020 della rivista “Civiltà cattolica”. Ma è doveroso riconoscere che la riflessione nell’universo dei credenti è di maggior interesse rispetto alla modestia dell’approccio del mondo laico o di sinistra, che pare soggiogato dall’enfasi sulle forme e sulle modalità degli approcci giuridici. Senza uscire, peraltro, dalla genericità. Pur con delle luci, ma ancora fioche. Una sinistra che voglia, invece, re-immettersi, cambiandone il segno, nel flusso comunicativo è chiamata a confrontarsi con l’utopia pratica del “socialismo digitale”. E, come ogni alternativa, è necessario partire da un’opposizione. No all’utilizzo degli algoritmi senza negoziarne gli obiettivi e pure la sintassi. No all’utilizzo proprietario dei dati. No all’ingresso dell’intelligenza artificiale in territori sensibili, se non c’è controllo.

Ad esempio, “Il Sole 24 Ore” ha lanciato il primo podcast sviluppato con l’intelligenza artificiale. E lo scorso settembre, a mo’ di simpatica provocazione, “The Guardian” pubblicò un articolo proprio sul tema dell’intelligenza artificiale scritto da un robot. “L’intelligenza artificiale, dunque, si è infilata nelle nostre redazioni senza quasi che ce ne accorgessimo…” sottolinea Aldo Fontanarosa nell’efficace testo Giornalisti robot (Amazon, 2020, p.56). E aggiunge: “… da fine 2018 la tv pubblica Bbc schiera Salco, un robot creato insieme ad Arria NGL (il servizio meteorologico, ndr). Siamo di fronte ad un progetto di semi-automazione che chiama dentro anche giornalisti umani. Questi giornalisti in carne e ossa hanno preparato dei modelli di articolo in grado di rappresentare ogni possibile scenario. Salco ha il compito di riempire questi modelli di articolo con dati puntuali e aggiornati…” (p.278, op. cit.).

Se non si ragiona con cura su tali questioni, ci potremmo trovare rapidamente in una situazione del tutto compromessa. Vale a dire: in un’ibridazione tra umano e non-umano, quest’ultimo potrebbe facilmente prevalere. A causa della dittatura degli algoritmi, al momento senza alternative e contropoteri.

Dati personali, liberismo e velocità tecnologica

Ben sintetizza Michele Mezza nel suo recente Il contagio dell’algoritmo (Donzelli, 2020, p.109) “…In poco più di dieci anni i dati sono diventati prisma e paradigma del presente. A partire dai dati si prevede e si predice, si interpreta e sidiscute….”. Gli algoritmi sono meccanismi di calcolo che moltiplicano all’ennesima potenza le connessioni “intellettuali” della rete. E, quando il citato McLuhan diceva che ogni medium si mangia un pezzo del corpo (la radio le orecchie, la televisione gli occhi), chissà se pensava che il computer, con i suoi software sofisticati, si sarebbe bevuto direttamente il cervello. L’universo digitale ha una particolare catena del valore, fondata sull’utilizzo dei dati. Questi ultimi sono letteralmente espropriati dagli “Over The Top” (Amazon, Google, Facebook, Twitter, Microsoft), che si appropriano di beni appartenenti alle persone cui i dati medesimi si riferiscono. Il nostro “gemello digitale” (secondo la definizione del citato Derrick De Kerckhove) è l’utile idiota che permette alle Tech di fare profitti superiori di gran lunga a quelli dei grandi gruppi analogici. I nostri continui “click” apparentemente gratuiti sono i frammenti del colossale arricchimento in corso. Per di più, com’è noto, ogni norma sulla tutela della privacy è facilmente aggirabile (e aggirata). Le tracce di noi lasciate nella quotidianità formano un corpo cognitivo abnorme, di cui ignoriamo spesso natura e dimensioni.

Le premesse fatte inducono a tirare una conclusione provvisoria, ma dirimente. La dimensione e la qualità dei fenomeni in corso stride con la miserrima logica dell’appropriazione privata di beni pubblici o comuni, o persino degli uni e degli altri insieme. Il terribile diritto di proprietà è ben più antico, ovviamente. Tuttavia, la miscela terribile dell’approccio liberista e della velocità tecnologica hanno esasperato la medesima struttura del dominio, disegnando via via una piramide sociale con una punta strettissima e una base larghissima. Pochissimi dominanti e una infinita platea di sudditi, precari (in tutti i sensi) e schiavi.

È ciò che viene chiamato “il capitalismo delle piattaforme”, che integra e supera i progenitori fordisti, poi toyotisti, e così via.

Un Capitale ancor più potente e prepotente pone un problema ineludibile, che – a suo modo- evoca la dialettica marxiana tra rapporti sociali e sviluppo delle forze produttive, laddove i primi non riescono a un certo punto a contenere l’eccedenza delle seconde.

Insomma, può – ad esempio – la società di Zuckerberg, con 2 miliardi e 700 milioni di utenti, essere un’ esclusiva faccenda privata? Il discorso si potrebbe allargare ad altre entità il cui fatturato supera i bilanci di importanti nazioni aduse alle logiche imperiali.

Negli anni Ottanta del secolo scorso, la Federal Communications Commission (FCC) divise in sette componenti la regina delle telecomunicazioni dell’epoca (AT&T), per rompere un predominio pericoloso. Non a caso la democratica Elizabeth Warren propose, dopo la vicenda del mercimonio dei dati di Cambridge Analytica, la suddivisione e lo spezzettamento dell’impero di Facebook. Sarà un caso, ma dopo quei pronunciamenti la Warren uscì di scena. Del resto, gli oligarchi della rete manipolano volontà politiche e scelte elettorali.

La necessità di uno stato innovatore e di un umanesimo digitale

Facciamo un passo ulteriore. È fondamentale che – in ultima istanza – l’ecosistema digitale abbia un controllo pubblico. È lecito discutere di formule e di opportunità concrete, ma il nodo sta qui.

Uno dei passaggi cruciali è la costruzione di una decente infrastruttura di rete a banda larga e ultralarga, in grado di connettere le intere aree geografiche e sociali dell’Italia, oggi coperte sì e no per un terzo da connessioni adeguate, e sì e no per due terzi da cavi tradizionali ap- pena potenziati. Se ne parla da molti anni. Non si può dimenticare ciò che avvenne nel biennio 1994-1995, quando il progetto dell’allora Stet di cablare con le fibre ottiche il complesso del paese (con un investimento di 50.000 miliardi di vecchie lire) fu bloccato in corso d’opera. Lo fermò l’insorgente enfasi sulle liberalizzazioni e sulla concorrenza. Era la cornice dell’Europa dell’era dei patti di stabilità.

Ora, però, la situazione sembra, almeno parzialmente, diversa. Lo stesso dibattito sulla costruzione della rete unica, mettendo insieme Tim, Enel e Cassa depositi e prestiti, è uno spiraglio da seguire con attenzione.

E in Europa, com’è noto, soffia un vento con variazioni significative rispetto a qualche tempo fa.

Il Regolamento europeo sulla privacy (n.2016/679) già chiarisce, all’articolo 20, un punto chiave: la “portabilità” dei propri dati personali. Si riconosce, dunque, l’appartenenza dei dati alla sfera dei diritti delle persone.

Non solo. Sono nella fase “ascendente” due ulteriori Regolamenti: Digital Services Act (DSA) e Digital Markets Act (DMA). Si tratta di testi utili a fornire maggiori garanzie agli utenti rispetto alla difesa dei diritti fondamentali, che Stefano Rodotà proponeva di “costituzionalizzare”.

Si può sperare che il baricentro si sposti e torni di attualità il ruolo dello “Stato innovatore”, secondo la felice definizione di Mariana Mazzucato. Se non ora quando?

E proprio la terribile pandemia, che ha “addomesticato” l’utilizzo della rete, costringe a riproporre in termini aggiornati il capitolo della presenza pubblica in settori davvero strategici. Pensiamo alla pubblica amministrazione e all’educazione a distanza.

La funzione statuale (“Stato” in un’accezione allargata, ovviamente) richiede, però, un approccio adeguato nella normazione. Gli studiosi, a ragione, parlano di un Habeas corpus dei neuro-diritti. Ovvero le garanzie di libertà nei luoghi sfuggenti che toccano la nostra identità profonda. Tuttavia, spesso si ragiona ancora con la testa rivolta al mondo analogico, al massimo con dei maquillage.

Il futuro è adesso: un’ulteriore caduta nell’inferno delle privatizzazioni, questa volta, riguarderebbe la mercatizzazione della mente. È il problema della sovranità sulle decisioni, che poco ha a che fare con il sovranismo.

Il corpo a corpo in corso tra determinismo tecnologico e un auspicabile nuovo umanesimo digitale è una delle contraddizioni principali di cui occuparsi. È un filo conduttore che rimodella i conflitti tradizionale, li riassume e li rilancia in un contesto finora imprevisto. Non è una forzatura figlia di suggestioni fantascientifiche o di incubi dell’immaginario. È la realtà nella versione dura e crudele, che ci impone diversi paradigmi nell’esplorazione e nella progettualità. C’è la possibilità concreta, come scrive Bhaskar Sunkara in Il manifesto socialista per il XXI secolo (Laterza, 2019), che il capitalismo possa distruggere la civiltà umana così come la conosciamo. Tra pubblico/bene comune e appropriazione della ricchezza da parte di pochi non c’è un generico conflitto. Bensì un duello finale, come in un film di Sergio Leone.

Il Bene vincerà sul Male? Dipende da chi si butta nella mischia, non sbagliando né il campo di gioco né l’abbigliamento.

* Vincenzo Vita è giornalista, collabora con il manifesto e con Critica Marxista. È stato parlamentare e sottosegretario del Ministero delle comunicazioni. Attualmente presiede l’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, nonché l’Associazione per il Rinnovamento della Sinistra.

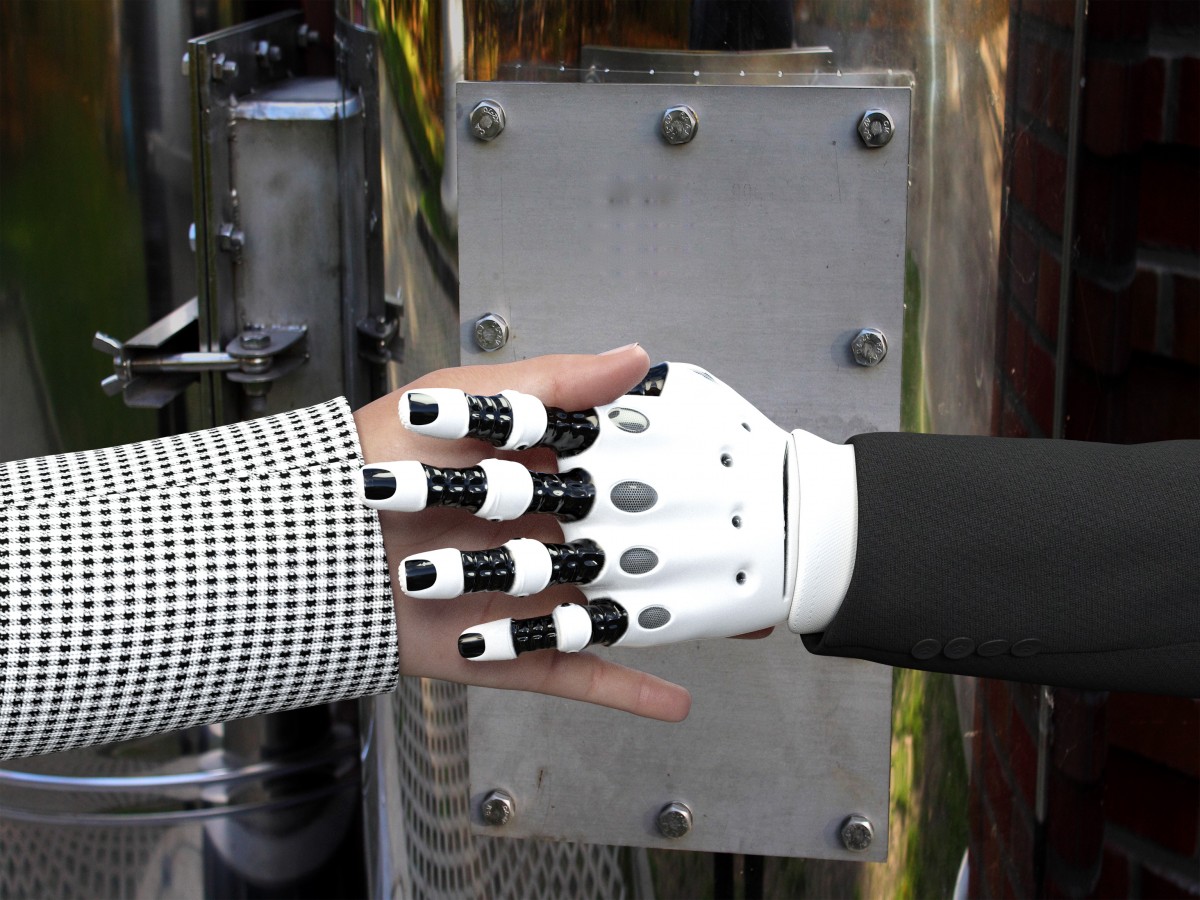

Immagine da pxhere.com